本記事は、無料メルマガベースアドリブ6日間集中解説講座にご登録いただいた方向けの限定公開記事です。

↑こちらの動画で演奏した、「FLY ME TO THE MOON」のコード進行上での

ベースアドリブソロ2コーラス分の譜面と

譜面のアドリブフレーズ作成にあたり意識したことを解説した記事

になります。

ぜひ、日々の練習にお役立ていただければ幸いです。

譜面ダウンロードはこちら

2コーラス分、64小節分の譜面を無料ダウンロードできます。

譜面解説記事

動画演奏したソロで意識した6つのポイントをまとめてみました。

1.はじめから飛ばさない

2.3連を意識して組み込む

3.フレーズをコードトーンに着地させる

4.よくやるおきまりフレーズ

5. Paul Chambersフレーズ参照

6.テーマのメロディを挿入

7.ウォーキングベース

という内容になります。さっそく解説していきます。

1,はじめから飛ばさない

まず、序盤ですが、「はじめから飛ばさない」ということを意識して組み立てています。音を最初から詰め込みすぎないということです。

とくにはじめの2小節くらいは、ほぼロングトーンです。

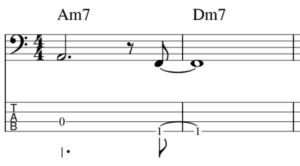

1周目、Aセクション1-2小節目

このように弾くだけであれば、とくに難しいことはないですが、セッションでは、緊張してつい最初っから音を詰め込み気味になってしまうことはあるあるなので、序盤は音数少なめに組み立ててあげる

こんなところを意識すると、トータルバランス的にも抑揚がつけやすくなると思います。

2.3連を意識して組み込む

一拍三連を意識して演奏に取り入れています。

1周目 セクションB 2〜4小節目

ベースで三連符を弾くのはかなり難易度が高いのですが、初心者の方によくありがちなのが、

ダダダダダダダダダダダダダダ…

と、ずっと八分音符や四分音符だけでの一辺倒なアドリブっていうの構築のしかた。こうした組み立て方だと、リズムのバリエーションがなく、表現におもしろみが出せないことがあります。

ただ、一拍三連をさらっとワンポイントで入れることで、バリエーション豊かなフレーズの印象を聞き手に与えることができますので、ぜひ積極的に取り入れてみてください(^^)

3.フレーズをコードトーンに着地させる

1周目 セクションA(2回目)1ー4小節目

各小節の第一音目の音を、ルート、3度、5度などのコードトーンの音とし、それらを目的の音としてスケールで繋いでいくイメージでフレーズを構築してあげると、歌っている感じのアドリブを表現しやすいです。

アドリブで常にコードトーンを意識してフレーズを構築するのは簡単なことではありませんが、コードトーンはアドリブ演奏をするうえで、とても大事なパーツですので、常にコードトーンは意識してフレーズを構築していきましょう。

4.よくやるおきまりフレーズ

1周目、Cセクション4〜5小節目

専門用語を使うと、

A7というコードがDm7というコードにドミナント・モーションしていて、

その過程で、ノンダイアトニックコードであるA7のコードトーンである△3rdのC#音、それからオルタードテンションノートである♭9thのB♭音を用いている。

という流れです。

ちょっとややこしく、なんのこっちゃって思われるかもしれないですが、こうしたドミナント・モーション時に使えるフレーズではジャズっぽいテイストになります。

5. Paul Chambersフレーズ参照

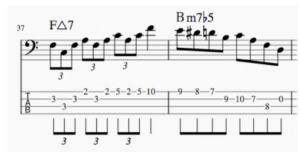

2周目 Aセクション 5-6小節目

三連→三連→三連→跳躍と進行したフレーズです。

三連符が続くので難易度は高いのですが、できたらかなりスキルアップになりますので、よかったら挑戦してみてください。

このフレーズは、ジャズベーシストの巨匠、Paul Chambersというベーシストが、Visitationという曲の中で奏でていたフレーズを参考にしたものです。

この曲、テーマからソロまでほぼウッドベースのソロフレーズで組み立てられていて、とてもかっこいいので、ぜひ聴いてみてほしいです^^

6.テーマのメロディを挿入

2周目 Aセクション(2回目) 5小節目〜7小節目

ジャズに限らず、ロックのギターソロなどでも、テーマ(主旋律)の一部をソロフレーズに挿入するといったアプローチはよくあります。

こうしたアプローチを行うことで、何の楽曲のアドリブをやっているのかが聴手に伝わりやすくなります。

7・ウォーキングベースで終わらせる

2コーラス目 セクションC 7,8小節目

楽曲はトータル32小節ですが、32小節目でフレーズを終了させるというふうにはせず、

アドリブをしながら徐々にコーラスの終わりを意識し、

今回は2コーラス目30小節の四拍裏からウォーキングベースに切り替えるというアプローチにしました。

こうすることで、ベースソロが終わったことも聴き手に伝わりやすく、セッションだと、次にソロを演奏するプレイヤーが入ってきやすいんですね。

こうした、ウォーキングベースでソロを終わらせるやり方は、セッションでも定番のアプローチなので、覚えておくといいでしょう^^

ということで、解説ここまでになります。ぜひ、日々の演奏にお役立てください。