本記事は、オンラインベーススクール、Line on Bass代表の星野徹(@jazzbassisttoru)が

ウォーキングベースを弾けるようになりたいけど、何から取り組めばいいかわからないという方に向けた記事になります。

体験レッスンなどではとてもよくご相談いただく内容で、譜面やタブ譜で書かれているものであれば弾けるのに、いざコードに合わせて即興演奏でと言われると、どうすればいいかわからないという方がとても多いです。

そんな時に、そんな方々にご提案しているのが、今回ご紹介する9つのステップです。

独学でウォーキングベースの練習を進める場合、やみくもにスケール練習などを繰り返すよりも、はるかに効果的です。

このステップを順に進めていくことで、独学でも基礎から無理なくウォーキングベースの感覚を身につけられます。特にステップ6まで弾けるようになれば、1日20〜30分の練習で、どんな曲やコード進行でも“それっぽい”ウォーキングベースラインを自分で作れるようになります。

ここでは、そのための具体的な9つのステップをご紹介します。

このページの目次

ウォーキングベースを“即興で”弾けるようになる9ステップ

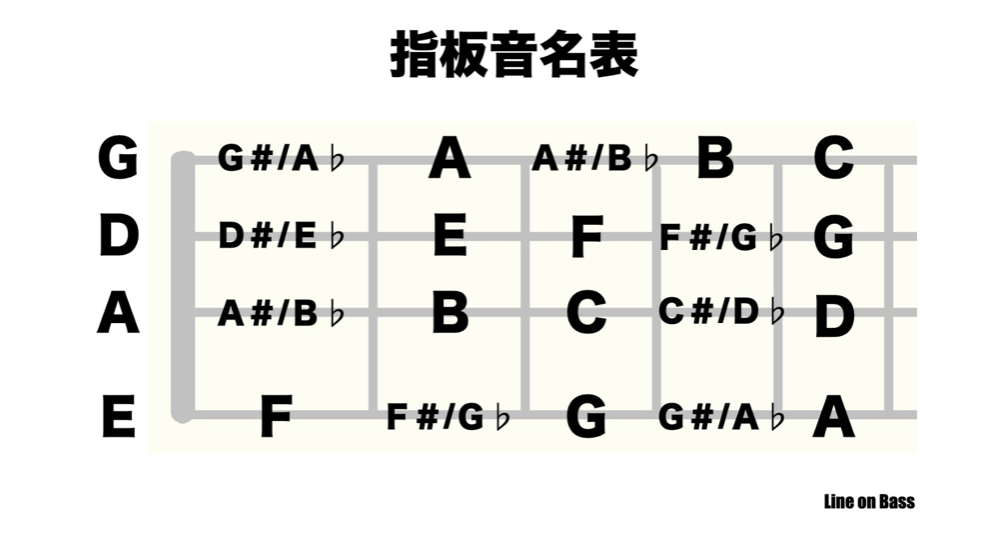

1. 指板の音名を整理する

まずは、最低5フレット以内で、指板上の音名を即座に把握できるようにします。ここが曖昧だと、どんな理論があっても音にできません。最初にやっておきたい大切なポイントです。

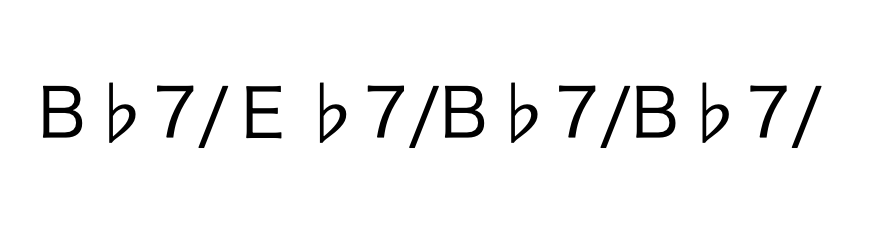

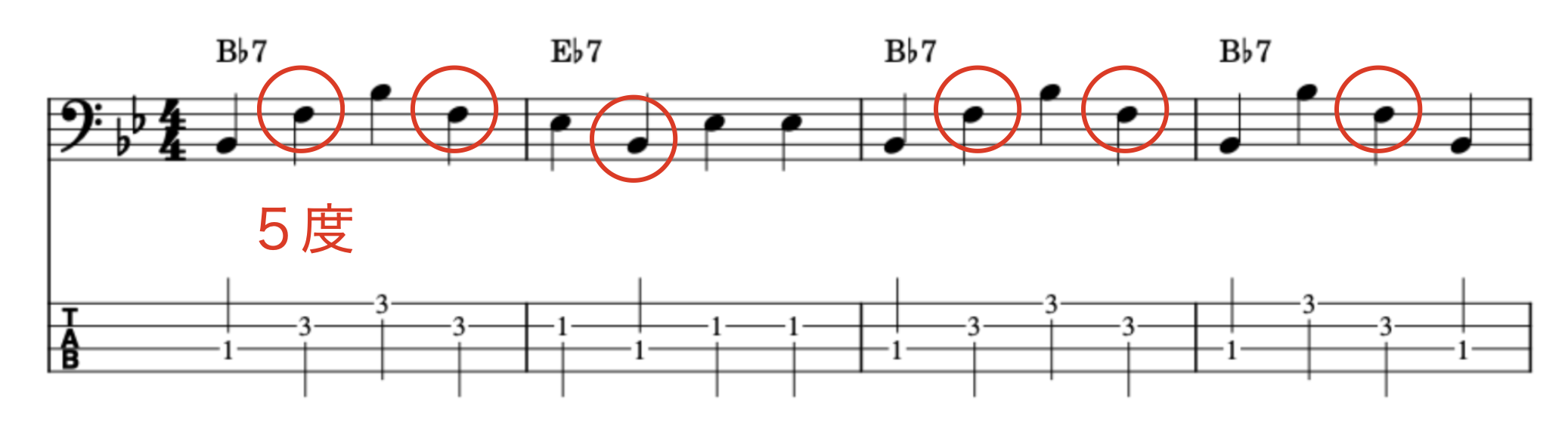

2. 練習するコード進行を決める

練習用のコード進行を一つ決めます。ここでは以下のような、B♭ブルースの進行を例にします。

3. ルートを四分音符で弾く

まずは、ルート音だけでしっかりと四分音符を刻めるようにしましょう。1音1音の長さと音量をそろえることが大切です。

4. ルートにオクターブを加える

ルートだけに慣れてきたら、オクターブを加えます。音の上下の動きが出て、ラインが少し立体的になります。

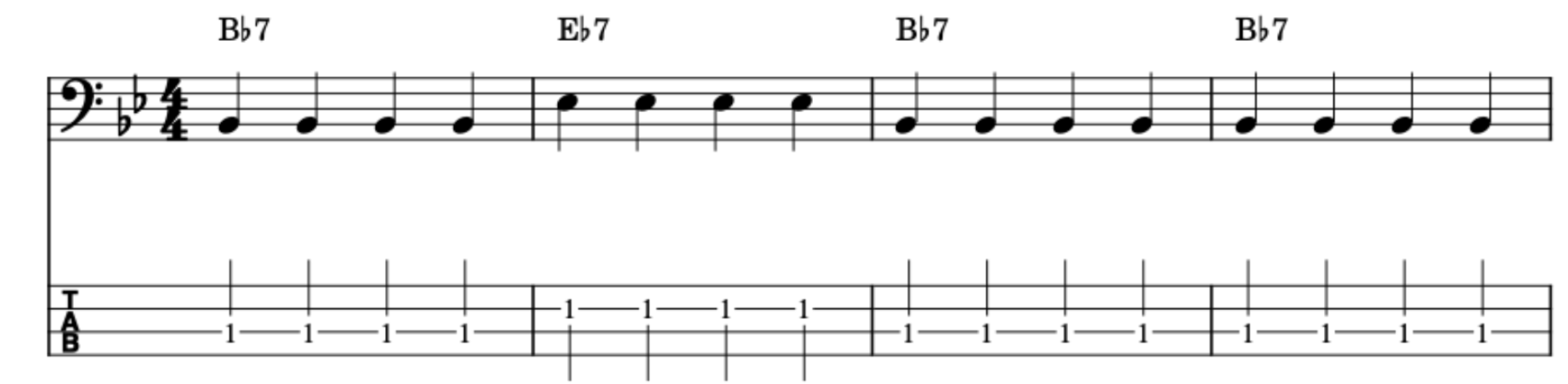

5. ルートとオクターブに5度を足す

ここで、5度の音を加えてみましょう。ルート音とオクターブの間に5度を入れることで、音に厚みが生まれ、ラインに躍動感が出ます。

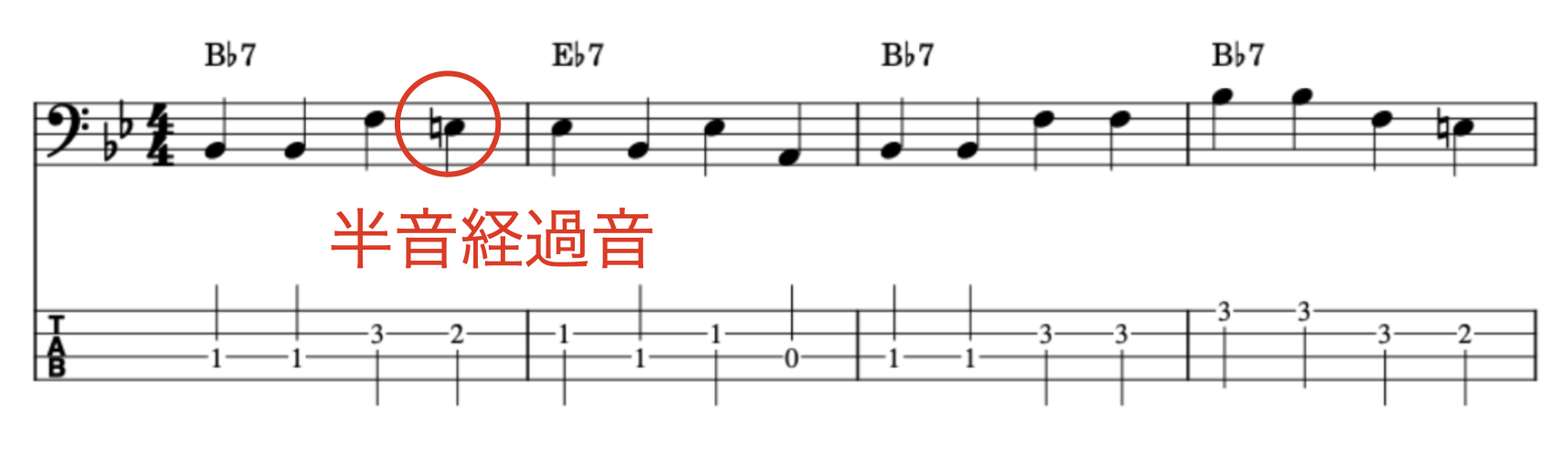

6. 半音経過音を使う

半音経過音を入れると、音が滑らかにつながり、よりジャズらしい流れが出てきます。ここまでできるようになると、だいぶJAZZらしい滑らかさを感じることができると思います。

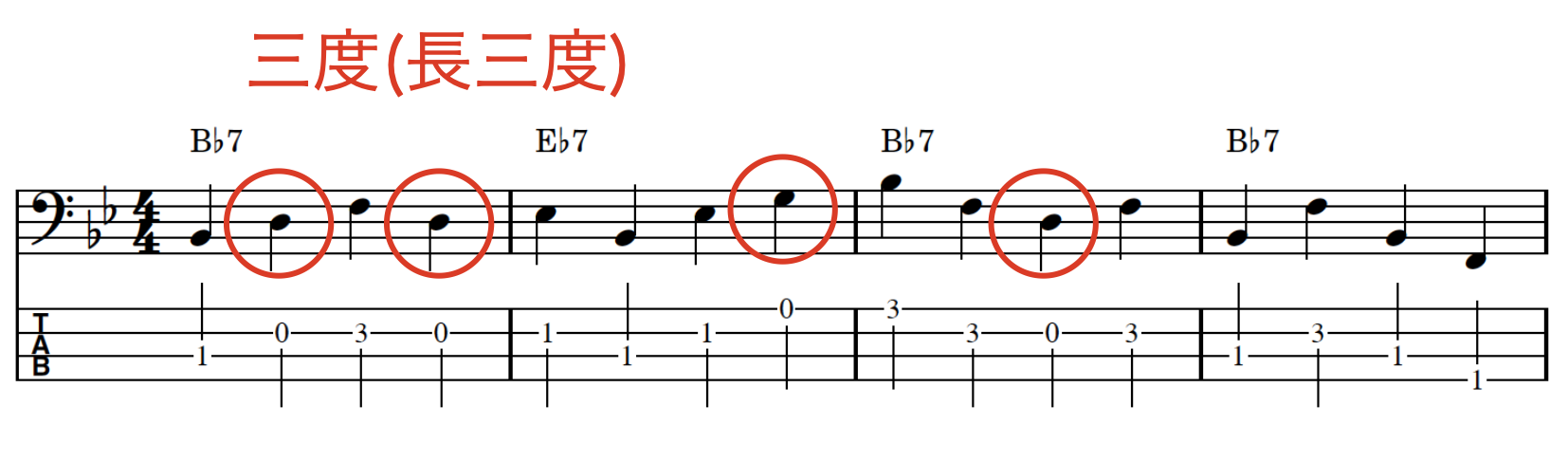

7. 3度を加える

3度を入れることで、コードの響きが明確になり、音楽の輪郭がはっきりします。コード感を表現するために欠かせない音です。

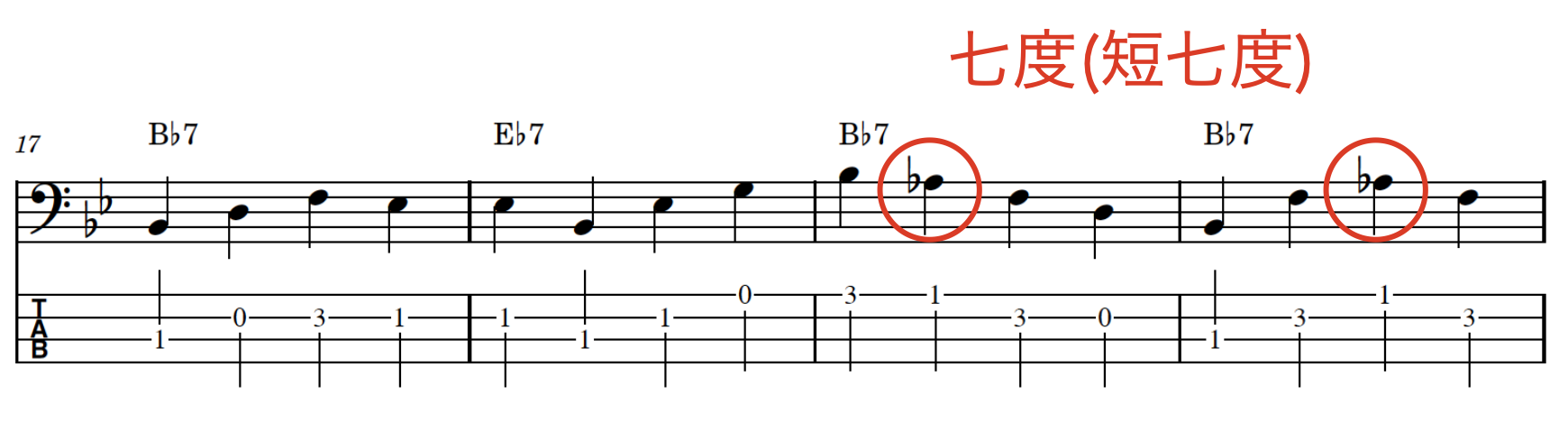

8. 7度を加える

さらに7度を加えると、一気にジャズの香りが濃くなります。洗練されたラインを作るためのエッセンスです。

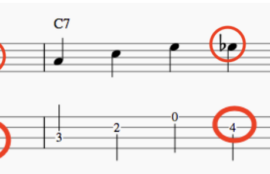

7度を取り入れて12小節のベースラインを組み立ててみました。このような感じになります。

9. 簡単な曲で実戦練習

最後は実際の曲で試していきます。

Tenor Madness

Blue Monk

Blues By Five

Trane`s Blues

これらの曲は、B♭のブルース曲です。

実際の曲に合わせて弾いてみたり、アプリ「iReal Pro」を使って伴奏と一緒に練習したりしてみるといいでしょう。

まとめ

ウォーキングベースは、いきなり難しい理論や高度なフレーズに挑戦する必要はありません。

・指板の理解

・コードトーンの把握

・度数ごとに少しずつ音を増やす

この順番さえ踏めば、誰でも即興でラインを作れるようになります。ただ暗記するのではなく、音の意味を理解して演奏できるようになると、音楽が本当に楽しくなります。ぜひ日々の練習のヒントになれば幸いです!

それでもウォーキングベースの 組み方がわからない方へ

ここまでの内容を理解しても、独学ではどうしても

「いつも一人で練習してしまう」「正しいカリキュラムが組めない」「客観的なフィードバックがない」

といった理由で、モチベーションを維持するのが難しいケースがあります。

そんな方のために、ゼロからでもウォーキングベースを組み立てられるプログラムをご用意しました。

このプログラムでは、無駄な練習や時間を省き、1日20分の練習で最短1ヶ月で

コードを見ながら即興でウォーキングベースを弾けるようになることを目指します。

詳しくはこちらをご覧ください。