メンバーは基本自分の楽器のことしか知りません。

その為、アンプの音の出し方も、誰も教えてくれないことがほとんどです。

エフェクターを使ったり、音色をいじる前に、「素のベースの音」を知っておくことが大切と考えます。

このページの目次

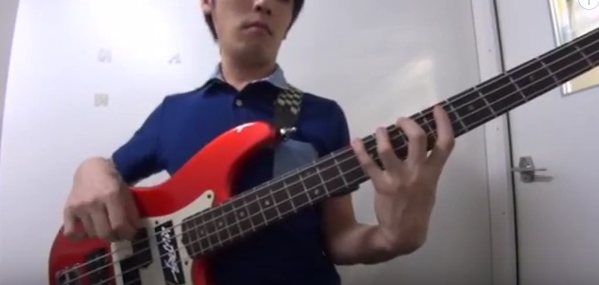

素のベースの音、チェック方法

アンプの場合、このように、メモリを時計の12時の位置に合わせます。

ベース本体のつまみにはメモリがわかりにくいものもありますが、両端を一度探ってみて、「だいたいこのくらいかなあ」という真ん中の位置に持ってきます。

エフェクターは通さず、シールド1本で音をだします。これが、今のベースの素の音です。

素の音が気に入れば、そのまま使えばいいですが、気に入らないこともあります。まずは1人で弾いて、音の調節の仕方を知りましょう。

音の調節をするとき、私は基本アンプで音作りをします。

アンプもメーカーによって色々なツマミがあって、よくわからないものも多いですが、

・MASTAR VOLUME(全体のボリュームコントロール)

・BASS(低音域)

・TREBLE(高音域)

の3つをよく使います。

MASTAR VOLUME(全体のボリュームコントロール)

音の大小をコントロールします。バンドで演奏するとき、特にドラムが入る時などは、MASTAR VOLUMEをちょっと上げ目にし、スタジオ内での音の行き渡り(ベースが小さくないか大きくないか)など、メンバーと確認してもいいでしょう。

BASS(低音域のコントロール)

ベースの音が、モコモコしていたり、音に輪郭を感じられない場合、こんなふうに、BASS(低音域)を下げ、TREBLE(高音域)を少し上げ目にしています。

TREBLE(高音域のコントロール)

ベースの音が、ギターみたいにリンリンしていたり、「ボーンボーン」というベースっぽさがなく、「細い感じ」がするときは、こんなふうに、BASS(低音域)を上げ、TREBLE(高音域)を少し下げ目にしています。

尚、MID(中音域)に関しては、低、高、ボリュームのコントロールができるようになってからいじるようにしましょう。私は今も殆ど触りません。

ベース本体で音作りはしない?

ベース本体の音は、基本はフラットな状態にしておきます。

ベースは、演奏専用の機械、アンプは音を出す専用の機械なので、アンプで音作りをしたほうが、基盤となる音を作りやすいです。

最悪、ベースのつまみは演奏中にもコントロールできます。プレイ中に音に違和感を感じたものの、アンプをいじる時間のない場合など、手元でひょいとコントロールすることが多いです。

また、両方で音を作っていると、頭がごちゃごちゃになります。

例えば、

ベース本体

・MASTAR VOLUME 7

・BASS 8

・TREBLE 2

アンプ

・MASTAR VOLUME 6

・BASS 4

・TREBLE 8

だと、本体で低音域を強調しているのに、アンプでは低音域を下げ、高音域を強調しているという矛盾が起こっています。

ベース本体

・MASTAR VOLUME 5

・BASS 5

・TREBLE 5

アンプ

・MASTAR VOLUME 6

・BASS 4

・TREBLE 8

↑このように、ベース本体を全て同じトーンにすれば、どんな音色になるか、自分でも検討がつきやすいです。

まずは、この一連のいじり方ができるようになることが大切です。

初心者ベーシストの方の練習のヒントになれば幸いです。

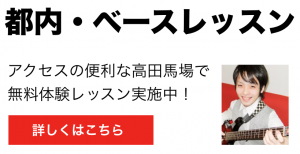

高田馬場でベースレッスンを行っております

独学ではベースのスキルアップってなかなか難しいところがあります。

レッスンでは技術に関してのアドバイスはもちろん、生徒さんのご都合に合わせた練習プランなどもご提案させて頂いております。

便利な山手線、高田馬場の無料体験ベースレッスン、生徒さんの募集を随時行っております。

体験レッスンの動画です。

詳細・お申込みはこちら↓

メルマガはこちら

「練習のヒント」というタイトルで、毎週末日々練習される皆様にコラムを配信します!

不定期配信で、無料です。メアドだけ入力しておいてくれれば、そのうちコラムがとんでいきます^^

| 【練習のヒント】〜ウォーキングベース教室不定期配信メルマガ〜 | |

| メールアドレス |

|

| Powered by メール配信システム オレンジメール |

ツイッターはこちら

1日、3-5回のペースで、ベースに関するツイート。たまにVOICYのシェア。

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

【編集後記】

infomation

![]()

ベース ブログランキングへ

↑日本一のウォーキングベースサイト目指してランキング参加中です!

@jazzbassisttoruさんをフォロー

![]()

![]()

![]()