本記事は、都内でベーシスト、ベース講師として活動する星野徹(@jazzbassisttoru)が

運指がうまくいかないなあ

ベースラインに軽快さやノリが出ないなあ

という方向けに作りました。

今回は、

開放弦+3フレット以内でウォーキングベースラインを組み立てることが出来ると、運指の効率化に役立つ

というお話をしていきます。

このページの目次

運指の効率化!開放弦のススメ

開放弦+3フレット以内でウォーキングベースラインを組み立てることが出来ると、運指の効率化に役立つというお話をしていきます。

まずちょっと見ててください。

これ、「枯葉」で使えるコード進行なのですが、左手がまったくポジション移動してないですよね。

手がこのポジション内で完全に固定されているので、移動が全くない分、読譜や周りの音に集中する事ができるんですよね。

で、ここで意識していることは、開放弦を使っていることです。

開放弦を使ってみよう

例1

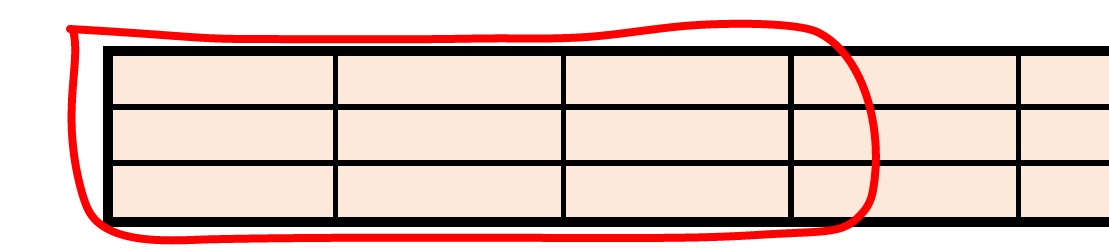

上の動画と同じ音符で開放弦を使わないパターンがこれです。

(ピンクの線が開放弦をつかえるところをあえて押弦したポジション)

弾いてみるとわかりますが、かなりバタバタしててやりにくいです。

こっちが、開放弦を使ったパターンです。

例2

全然弾きやすそうだと思いませんか。

Aなら4弦5フレでなく3弦開放

ジャズ系のウオーキングベースは、4部音符1音1音常に違った音使いをしているというのがオシャレサウンド魅力のひとつです。

そんなウオーキングベースを軽快に弾けるように考えたいことが、運指の効率化です。

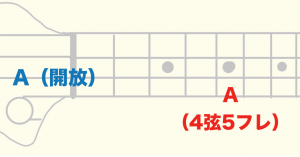

ケースバイケースですが、たとえばAの音を弾くなら4弦5フレではなく3弦開放を使ってあげられるようにすると、効率的な運指に繋がります。

以下(5−6小節目、押弦したパターン)

と

以下(5−6小節目、開放弦を使ったパターン)

では、全く弾きやすさが違います。

ロックとかで、ずっとルートが続く場合は、Aの音は4弦5フレをがっしり握って弾いてあげる方が気持ちも込められるし、これはこれでいいと思うのですが、

ウォーキングベースを軽快なラインに仕上げる為に、開放弦、ぜひ意識して使ってみてください。

まだまだある、開放弦を勧める理由

ウッドベース運指に役立つ

今エレキやってるけど、そのうちウッドを考えているという方も多いです。

先程の例1、開放弦を使っていないほうのアプローチをウッドベースでやるとなると、音程とるのがめちゃくちゃ大変です。

ウッドベースこそ、このハーフポジションといわれる、エレキでいう1-3フレット内の運指が重要となりますので、今後ウッドやってみたいという方は、開放弦も意識して使えるようにしておきましょう。

手のバタつきを防ぐ

常に4分音符で全ての異なる音で弾くことがあるジャズ系のウォーキングベースは、忙しいです。

運指が忙しいと、こんなふうに左手がバタつくことがあります。

左手がバタバタしていると、早いパッセージや軽快なラインのプレイの習得は難しいです。

バタバタしない為にも、定期的に開放弦を用いて、忙しい押弦をリセットしてあげると、運指がやりやすくなり、早いパッセージや軽快なラインのプレイの習得に繋がります。

ということで、運指の効率化!開放弦のススメというお話をさせていただきました。

運指がうまくいかないとか、ベースラインに軽快さやノリが出ないという方の、ご参考になれば幸いですです。

この記事に関する動画

文字じゃわからん!って方は見て頂ければ嬉しいです^^

更に、それでもいいリズムが弾けなかったら…

ここまでお読みいただきありがとうございます!

ただ、記事や動画だけではわからないという方もいらっしゃると思います。

そうした方には、全国対応のオンラインレッスンがオススメです。

ピンポイントで疑問点に対し明確な回答を得られるので、独学よりも数倍早く知識や技術の定着に繋がります。

ぜひ全国対応のレッスンをご検討ください。

ベースのオンラインレッスン

エレキベース・音楽理論オンラインレッスン

朝10時から夜22時の間で、全国からどこでも好きな時間にレッスンが受けられます。単発レッスンでも可能です。

アドリブ、ベースラインの組み立て方、音楽理論などにご対応致します!

ウッドベース オンラインレッスン

ウッドベースのオンラインレッスンも行っています。

基礎的な内容から、セッションで演奏できるようになるような実践的な内容まで、幅広くレクチャーさせていただきます!

新感覚!フレックスタイムレッスン

講師と時間を合わせず、好きな時間に練習し、フィードバックを得られるタイプの新感覚レッスンです。

無料レッスン・ベースアドリブ6日間集中解説講座

いきなりレッスン受けるのはちょっと。。。。という方への無料レッスンです!

アドリブやジャズベースをやりたいベーシストに向けた全6編のメルマガになります。

メルマガの内容は以下です。

1日目・おしゃれなマイナーペンタフレーズを「Fly me to the moon」で

2日目・オリエンタルなハーモニックマイナーを「Softly as in a morning Sunrise」で

3日目・♭9を使ってジャジーなツーファイブフレーズ

4日目・複雑な「オルタード」をメジャーペンタの形で解釈?

5日目・「Days of wine and roses」のソロ2コーラスとソロ中に考えていること

6日目・ベースアドリブ解説まとめ

電子書籍販売中です

自宅でベースのアドリブソロやベースライン作成

について学びたい方にオススメです!

電子書籍の詳細はこちら

という内容で、ご登録から6日間毎日メールがとんでいきます。

お気軽にご登録ください(^^)

メルマガのご登録はこちら

ツイッター

毎朝7:30に、【朝のワンポイントレッスン】配信中です。

【朝のワンポイントレッスン】

CジャムブルースやA列車で使えそうな、ブルージーなメジャーペンタフレーズです。

特に難しくもなく、こういうのひとつ使えるようにしておくと、汎用性が高くて便利(^^) pic.twitter.com/RE4XzfvU3d

— ほしの🎸ベースちゃん (@jazzbassisttoru) May 10, 2020

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

infomation

![]()

ベース ブログランキングへ

↑日本一のウォーキングベースサイト目指してランキング参加中です!

@jazzbassisttoruさんをフォロー

![]()

![]()

![]()